官岩山顶可摘星(散文)

文/吴荣德

自从义乌火車站迁到新址后,义浦同城的话题更显得有理有据。二十多年来,义乌高铁站经过几次扩容,现在的规模已身居全省老二。义乌站背靠着的那座山后面,就是浦江县黄宅镇。从地理位置上看,如今的义乌站处在两县市的中心,当然也就加深了义浦同城的感觉。

阳春三月天气晴好,因好友洪其璜老师邀约,我和义乌作协一帮文友前往浦江官岩山沐浴春天的暖阳。洪老师的老家就在官岩山脚下黄宅镇新宅村,官岩山,又叫康侯山,可是当地人却习惯叫它官帽山。站在远处望官岩,秃秃地岩顶中间高两边略低,特像一顶古代官帽,传说登上岩顶就能沾上“仕”气。

一座山的轮廓形貌带给人的臆想是丰富多彩的,类似笔架山、官帽山这样的形胜,住在这里的人自然会与子孙的前程连系在一起。在新宅村洪氏宗祠里面有一股浓浓得气息,似乎与官岩山有着扯不断的联系。一个并不大的新宅村,目前为止从村里走出去的就有六位博士;崇文尊孝是村子的灵魂,大堂上方悬挂着的御赐牌匾极其醒目,匾上“忠孝”两字是洪氏族中曾经的礼部尚书洪皓老祖宗的荣耀。村里人好像有一个普遍共识,一个村的兴衰荣辱,与官帽山的风水庇佑相关连,官帽山已成了附近人们心中的图腾。

从新宅村口向南走,越过浦阳江上的定龙桥,再往前即是上山的路。左边是上山的千级石阶,穿过鹫峰亭直通峰顶,右边是通往半山腰的盘旋公路,通达官岩寺脚下的小型停车场。官岩寺是整个官岩山景区的核心,始建于唐咸通年间(公元860-874年),老百姓为纪念祖登大师舍身投岩祈雨,便在他殒身的岩下建起了官岩寺,寺内感恩的香火一直不断。官岩寺经过宋、元、明三代的九次重建增建后,官岩寺声名远播,拜佛许愿的香客络绎不绝。

停车场到寺庙是一段Z字形的台阶路,从右侧上石阶进山门左拐上去,即可看到官岩寺的辉煌殿宇。如今的官岩寺所有建筑都是上世纪八十年代后复建的,原先的殿宇在那场文化**中早已化为废墟。几个大殿都是嵌入式贴住崖根,屋顶上方的悬崖犹如鸭舌帽尖,前倾斜凸出许多米,起到了对寺庙挡风遮雨的作用。当逢大雨天,从延伸出来的崖沿垂直往下落的雨线,在官岩寺前面形成了一道雨帘,这可是官岩寺独有的风景。

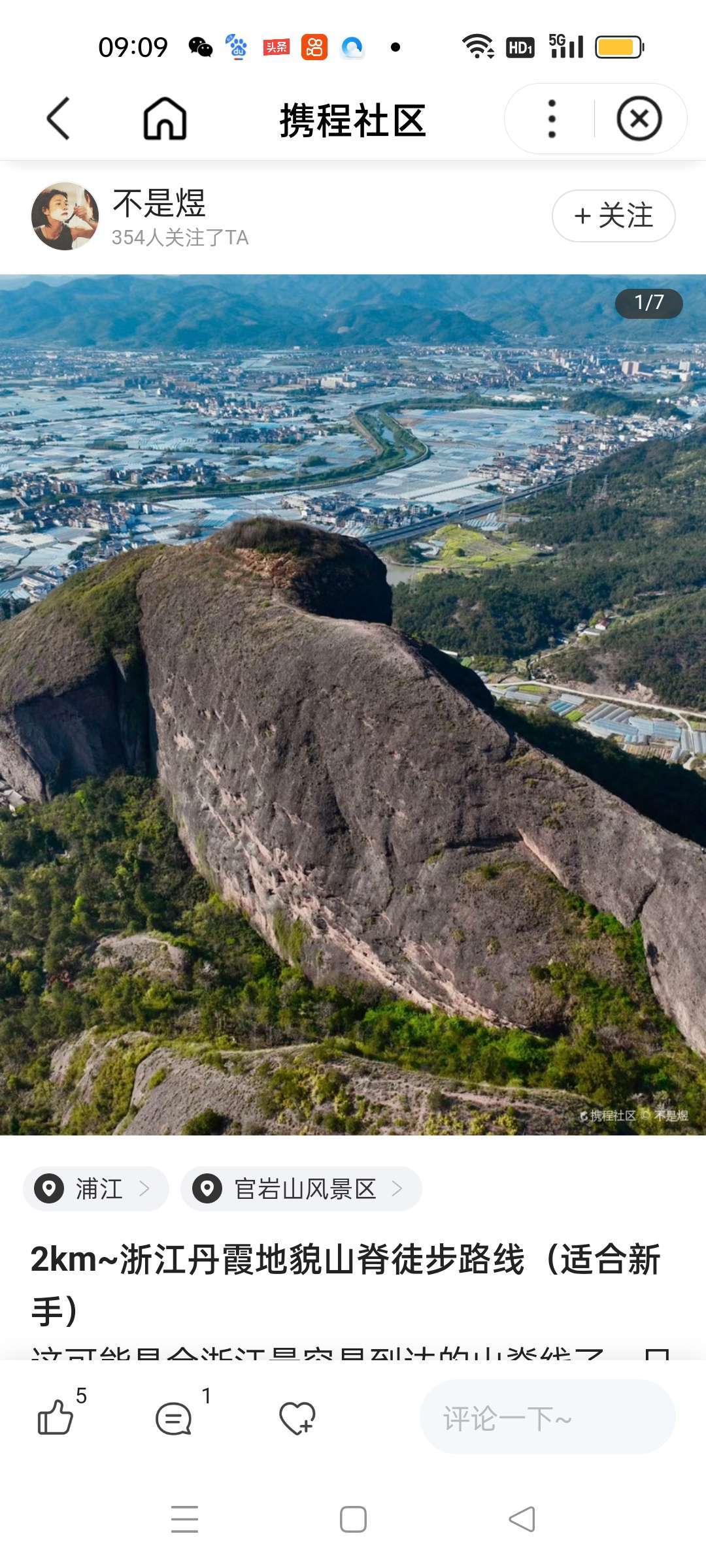

官岩山的崖岩色泽灰喑,与通常的丹霞地貌有所不同。从寺后的崖面观察,像沙石混泥土累积,有着日积月累岁月年轮层次分明的痕迹,有人说这是多少亿年前海底的沉淀。都说官岩山顶风光无限,倘若能沾上点“官”气也未尝不可。顺着鹫峰亭边崎岖的山路跋涉,不像路的路面上,几棵松树的根系突在石层上面,就如老人暴在脚背上的静脉曲张,我为这几棵松树的生存韧劲所折服。猛然抬头间,发现前面有几丛盛开的望春花,白色的小花长满枝条,宛如一条条花鞭随风摇曳漂亮极了。吸了口那青草味的芬芳,心中升起一股莫名得爱恨交织,儿时吃过的那种望春花掺米煮的饭让我心生余悸,因为米的百分比少得可怜。

再往上走,已经不能叫“走”了,仰头望去峰顶近在咫尺。再看周围没有树木,只有一丛丛低矮的尚未吐绿地择子树,山里人都知道,野生灵芝就喜欢生长在择子柴多的地方。我们只能半匍匐着前行,没有台阶直线很难上,于是就手脚并用迂回穿插着往上爬。这一段陡峭的山体,犹如一面坑坑洼洼的石墙,那凸起的凌乱而毫无规则的小山石,表面光滑和溪里经过常年水流冲击过的石头似的。直起身子,看着脚下的这块地方,仿佛踩在干涸的河底,如果是大雨天,这一片简直就是竖立着的溪流。

登上山顶,顿觉心旷神怡,向前延伸的起伏山脊,光溜溜得几百米长,像极了一条巨龙的脊背。一眼望去,两边都是刀削般的岩体,不能说寸草不生,偶尔也能看到几蓬无孔不入得牛筋草。不敢走向边缘,否则你再往下看心里会发怵,整个官帽形体都是岩崖,倒也显得干脆利落。有人说整座官岩山像一只趴着的狮子,但我觉得,从无人机拍摄的画面看,俨然就是一头卧着的大象,那岩色那形状。其实此时,这山的本身并不重要了,重要的是此刻站在高处的心情和那极目可触山以外的景象。

转身往西北方向俯视,一片浦阳盆地大平原。几条高铁支线飘逸地奔向义乌站,浦阳江的水静静地平缓流淌,远山近水、村镇田野绘就了一幅名副其实的中国书画之乡。新农村的那种质朴与城镇化的高楼有机地交融,浦江既是书画之乡又是闻名的水晶之乡。村与村之间的田野上那一抹抹白色,在阳光下熠熠生辉,那白色拱棚下蕴藏着浦江的黑色水晶。浦江葡萄是出了名的,除了巨峰、阳光玫瑰、妮娜皇后等优良品种外,还有几款以浦江特色命名的水晶葡萄。一棚棚的葡萄一棚棚的甜蜜,义乌和浦江山亦邻水亦邻,待到风和日丽共清明。