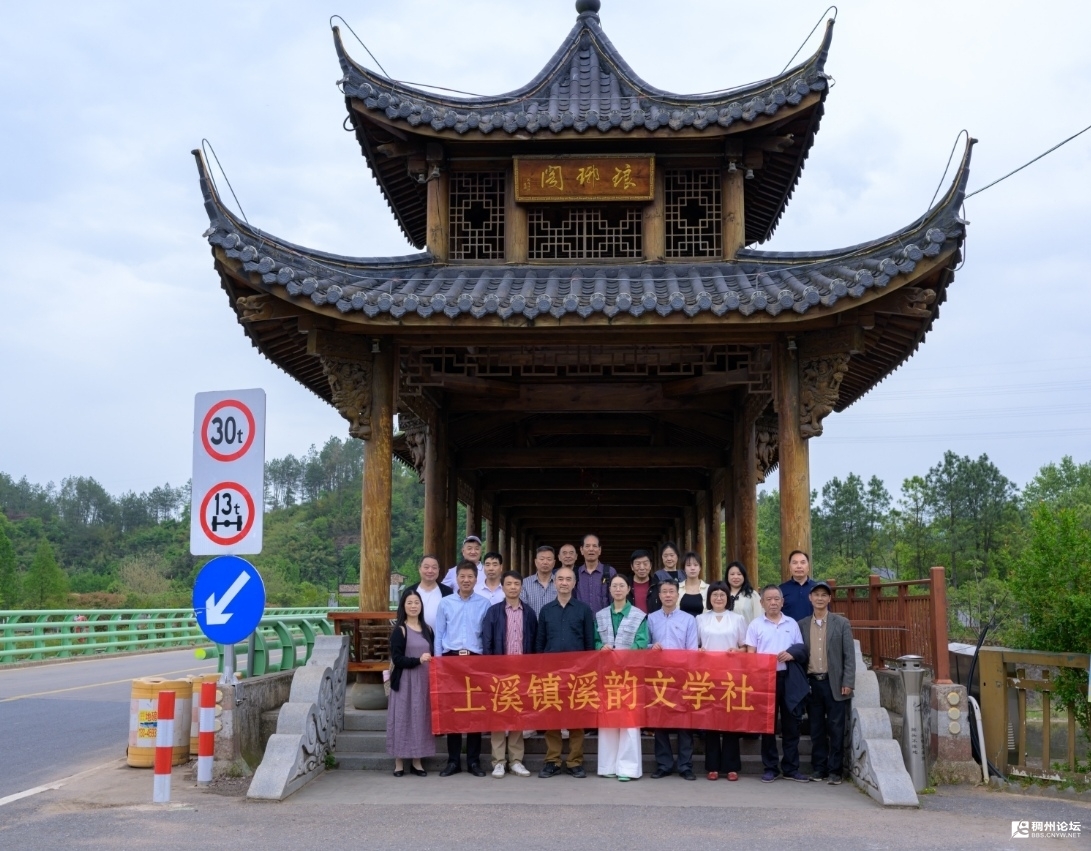

悠悠白沙溪水畔,款款情深意绵长。义乌上溪镇与婺城区琅琊镇,两地相亲相近,两镇结对,如同兄弟般的情深意重。4月17日,上溪溪韵文学社社长陈振龙携文友们,怀揣书香雅意,踏上了拜访琅琊镇的旅程,共赏琅峰山水系如画风光。

天空湛蓝,白云悠然,为这宁静的山林水系添了几分悠远与恬静。琅峰山前,白沙溪潺潺流淌,以岩山俊秀、清溪逐流而闻名。

白沙亭矗立于惊险的双扇门下,亭内“白沙堰”石碑巍然屹立。碑文铭记着白沙堰的悠久历史,历经近两千年风雨,乃浙江省建筑最早、规模最大的水利灌溉工程之一。

双扇门,又称琅峰绝壁,乃一座高宽数十丈的巨型石门。石门间宽不足一米,深缝如巨斧劈开,自山顶直抵山脚。石门凌空笔竖,前临深渊,背靠奇峰,岩石峭壁耸立,峥嵘深锁,令人心惊胆颤。我们紧握扶手,步步小心,山路两旁绿意盎然,为攀登之路增添生机与活力。

白沙古庙巧妙嵌于崖缝之中,“白沙老爷”塑像安详端坐。雕像周围,供品陈列,香炉轻烟袅袅,如细丝般将人们的祈愿带向远方。随着白沙溪三十六堰入围世界灌溉工程遗产候选名单,“白沙老爷”卢文台再度引发关注。卢文台,白沙文化之魂魄,然史书鲜有记载,却在百姓心中神一般的存在。

据载,东汉建武三年(公元27年),刘秀论功行赏,辅国大将军卢文台选择归隐,率三十六骑归隐金华南山辅仓,垦田卢畈。当时白沙溪水流湍急,两岸农田旱涝无常。卢文台带领乡民首筑白沙溪堰,以潭筑堰蓄水,开渎引水灌田,筑成三十六堰。至今尚存二十一堰,仍发挥着作用,惠及沿岸百二十余村,乡民尊其为“白沙老爷”,修庙祭祀。历代文人亦题诗作文,以纪念卢文台之功勋。南宋丞相王淮亲题七律诗《白沙遗兴》,赞颂白沙堰之功德。

白沙溪三十六堰,国内罕见之长阶梯堰群。三十六座古堰,全长四十五公里,充分利用白沙溪一百六十八米之水位落差,全靠民间自发组织,费用自理。其条件之艰苦卓绝,远超都江堰、郑国渠等大型水利工程。然古人凭借智慧与毅力,充分利用地形地势特点,筑成富有特色之堰、潭、泉、井、塘相结合用水系统。三十六堰筑成后,造福于民,规模之浩大令人叹为观止。

站于高处眺望,白沙溪水清澈见底,宛如罗带蜿蜒于群山之间。溪边群山耸立,千姿百态。村落屋宇掩映于绿树丛中,时隐时现。数十里田园山水紧紧相连,人间美景目不暇接。此景此情,韵味淡雅恬静,人行其中恍如梦境。

白沙溪旧名“白龙溪”,属钱塘江水系,为金华江重要支流。发源于武义、遂昌两县交界处之狮子岩和岭根,流经沙畈、琅琊、白龙桥等地,最终注入婺江。全长约六十八点三公里,流域面积三百二十平方公里。琅琊镇依托优质水源,发展致富产业。好山好水吸引来往车辆络绎不绝。通过打造本土品牌,让生态好水变成经济活水。白沙溪沿岸逐步形成以富硒水稻、精品果蔬、特色养殖为主之农业发展格局。依托世界非遗品牌,打造“三十六堰优选”农产品品牌。冷水茭白更是远近闻名之特色农产品,被央视誉为“水中人参”。明朝进士杜桓曾赞白沙溪水:“白沙溪水镜光清,水面无风似掌平。”

琅峰山上,胜利亭矗立山巅。亭旁立有“抗日战壕”石碑,亭北有当年打击日本侵略者留下之战壕遗迹。无数英烈长眠于此,永垂不朽。

最后,我们游览了金兰水库。水库坐落于葱郁的山区之中,是一处宁静而壮美的水利风景。这里四面环山,山峦青翠,如同天然的屏障,将水库拥抱在怀中。水色碧绿,清澈见底。茂密的植被覆盖着水库的周边,为这里增添了无尽的生机与活力,也使得环境更加优美宜人。水库的坝体上,“金兰水库”四个大字赫然在目,这不仅是水利工程的象征,也是人们智慧与力量的结晶。此水库于1960年在原大岩乡山后金村兴建,淹没了六座堰。将白沙第一堰、第二堰、风炉堰、旱龙堰和玉山堰五座堰改建成水泥河卵石堰,替代了传统古老之篾笼堰历史。配套改造成自流灌溉渠道,受益农田灌溉面积从十二万亩扩增至二十七点八万亩。金兰水库乃金华市民重要饮用水源,滋养着一方土地与人民。

悠悠白沙溪水畔,行程虽尽情未了。义乌上溪镇与婺城区琅琊镇,兄弟情谊如这水脉绵长,历久弥新。这份情谊如同漾漾清波,将绵延不绝,继续润泽着我们的心田,激励着我们携手前行,共创美好未来。

文/詹雪芬

摄影/孙亦生