金陵扬州:镌刻在时光里的眷恋

文/潘爱娟 摄影/王秀康 郑小平

屈指算来,我与南京、扬州的缘分已绵延了二十余载。自二〇〇一年早春,随政协考察团初次踏上那片土地,便似被一根无形的红线牵引,此后便一次次奔赴,每一回都有着别样的触动。

初到南京,夫子庙与秦淮河便以其独特的魅力,在我心中烙下深刻印记。夫子庙的繁华,俨然一幅鲜活灵动的市井长卷,人流如织,商铺林立,蒸腾的烟火气裹着吆喝声扑面而来。而秦淮河,更是美得让人心醉。白日里,湖边垂柳依依,那柔软的枝条轻轻触碰着水面,漾起层层涟漪;两岸的建筑,飞檐斗拱,在阳光的映照下,散发着古朴而典雅的气息,似是从岁月深处走来,将往昔风华娓娓道来。远处画楼飘来丝丝缕缕的丝竹声,婉转悠扬,仿佛穿越千年的回响。此时的秦淮河,宛如一位风姿绰约的佳人,眉眼含情,让人不由自主地沉醉在这如梦似幻的情境之中。

秦淮河的夜色,更是我等笔墨难以尽述的。夜幕降临,华灯初上,秦淮河便如同被点燃了一般,焕发出璀璨的光芒。河面上,一艘艘画舫穿梭往来,船头灯笼摇曳出暖黄的光晕,与两岸连绵的华灯交相辉映。岸边的垂柳,被灯光染成了金黄,枝条在晚风中舒展,如飘舞的金色丝带。远处的楼阁,在光影的勾勒下,轮廓分明,恍若琼楼玉宇。置身其间,我仿若看到了古代文人墨客或于画舫中饮酒赋诗,或在岸边的茶楼里品茶赏月,留下了无数脍炙人口的佳作。杜牧笔下“烟笼寒水月笼沙”的朦胧意境,朱自清文中桨声灯影里的缱绻情思,此刻都在我脑海中一一浮现。名家的妙笔生花,为秦淮河增添了一抹跨越时空的浪漫。而这夜景,恰似一幅流动的水墨画卷,见证着历史与现实的交融。

此后的岁月里,南京于我,是不断重逢的惊喜。二〇〇七年,我两度随省作协前往,一次是交流学习,一次是参加浙江小说年会。在这两次行程中,我感受到了南京浓厚的文化氛围。与同行们的交流,让我受益匪浅,也让我对这座城市有了更深的认识。二〇一三年,借稠州银行南京分行开业之机,我故地重游。中华门瓮城的雄伟壮观,让我领略到了古代建筑的精湛技艺与磅礴气势;雨花台的庄严肃穆,令我对革命先烈们肃然起敬;南京总统府的历史沧桑,带我回望那段风云变幻的岁月;中山陵园风景区的宁静祥和,让我感受到了伟人的博大胸襟;南京大屠杀纪念馆的沉痛氛围,让我在铭记历史中珍视和平。

二〇一四年,我带着义乌方志馆新入职的员工前往南京学习,望着她们眼中闪烁的好奇与憧憬,仿佛看见了二十多年前那个初来乍到的自己。我向她们讲述着我记忆中的南京,期盼她们也能在一景一物中,领略这座城市的独特韵味,如同当年的我被它深深吸引一样。二〇一八年,跟随世界义商总会会长们再访南京,我看到这座城市变得更加繁华,交通也愈发便利,而那份镌刻在岁月里的文化底蕴,历经时光打磨愈发醇厚。

在南京,我还游览了大观园和太虚幻境。漫步大观园,亭台楼阁、假山池沼错落有致,仿若置身于《红楼梦》的世界,能感受到书中人物的喜怒哀乐。太虚幻境则充满了神秘的色彩,踏入其中,便如坠入梦幻仙境。

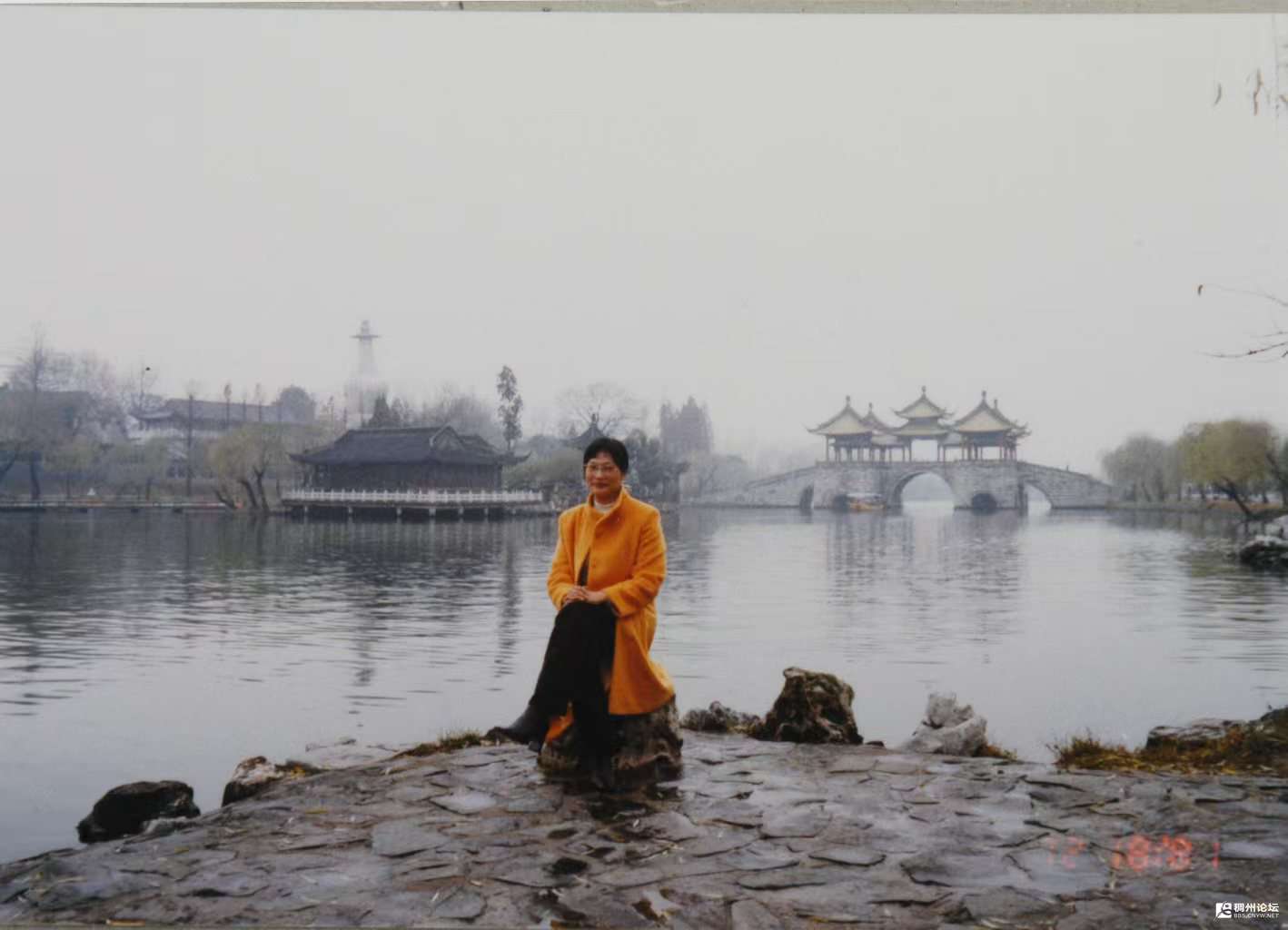

扬州的瘦西湖,更是我向往已久的旅游胜地。我清晰地记得,初到瘦西湖的我便被其如诗如画的美景深深陶醉,以至于每次集合,我总是最后一个到达,只想着将这份美景尽数收入眼底,刻进记忆。瘦西湖的水,清澈见底,如一面镜子,倒映着岸边的绿树红花。湖畔细长的枝条随风飘舞,恰似少女的秀发,轻柔而灵动。远处山峦在云雾中若隐若现,连绵起伏。漫步湖边,和风拂面,送来阵阵花香,令人心旷神怡。

坐在瘦西湖旁,静静地凝视着湖水,思绪也随之飘远。或许是二十多年前的旅游尚未有如今这般热闹,那时的游人不像现在这般多,四周静谧安宁,唯有湖水轻轻拍打着岸边的簌簌声,那是大自然最温柔的絮语。在这里,时间仿佛静止了,一切都变得那么美好。古人云:“天下西湖,三十有六”,而扬州的西湖,以其清瘦秀丽而独树一帜。它虽没有西湖那般大气磅礴,却有着自己婉约而含蓄的美。

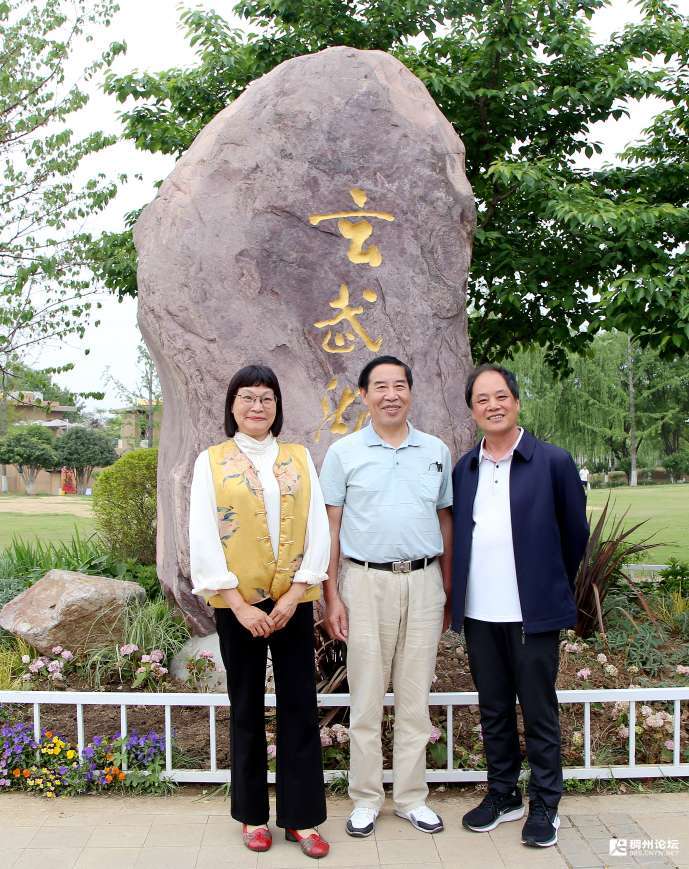

感谢佛堂作协,让我在二〇二五年又一次踏上南京与扬州之旅。尽管已来过多次,但每一次与不同的人、在不同的心境下前来,眼中的风光都有不一样的精彩。我看到的秦淮河依旧灯火辉煌,流淌着金陵千年风华;瘦西湖水波潋滟,勾勒出扬州的诗意画卷。这里的每一个景点,都是一篇优美的散文,蕴含着说不尽、道不完的故事。在一次次的游历中,南京和扬州在我心中的形象越来越丰满,对我来说,它们不再只是地图上的城市坐标,更是我心灵深处的深深眷恋。无论时光如何流转,我与这两座城的缘分,都将永远延续。