游记《走进雁荡山方洞》

楼洪民

从高高的灵岩巅峰凉亭观景台西行,便是去方洞景区的连接台阶与栈道。

走过一段青山丛林的水泥栈道,开始下山走陡坡的台阶。

下降近百米步道,拐过几道山弯,只见一座巨大的丹霞赤壁大山横亘在眼前。

在这巨兽般的赤色绝壁大岩山的半山腰间,是一条长蛇般的人工栈道,它平坦而宽敞。

从方洞过来的游客,纷纷向灵岩景区方向走。许多年轻的男女青年,带着舒心的微笑在拍照,直播,传视频,上抖音,仿佛把周围的美景,跟随镜头,留下那一串串轻快,灵盈,爽朗,开怀的笑声,带给普天下的观众分享。

层层叠叠的岩层,在千万年的风雨雕琢中,暴露出岁月的沉淀的肌理与狰狞的纹路。岩壁间缝中生长着生命力顽强的青松,有些不知名的树木根须像青筋般缠绕在岩体的缝隙中,青绿的针叶,在阳光斜照下泛着生机勃勃的亮色。

栈道随山体蜿蜒,头顶的岩石突然向内凹陷,形成一道天然的穹顶。斑驳的阳光从斜岩体泻下,给行走在半弧形栈道的游客带来光明和力量。

转过一处急弯,整座悬崖峭壁,变得豁然开朗,巨大的赤色岩壁,扑面而致,与蓝天,白云,青山,矗立的柱岩,柱峰,形成鲜明的对比。

此时的游客蜂涌而致,长长的绝壁栈道上,走动着长长的人群,人流如织,熙攘相拥,操动着五湖四海不同的口音与方言,仿佛进入到一个奇异的地域,开心地欣赏游览着神秘的世界。

走上那座横跨东西峡谷的铁索桥,令人心情产生震撼,脚下百多米深处,山涧的溪水如银练奔流,在阳光映照下熠熠闪光。铁索桥在山风中微微震颤,铁链与钢索摩擦出轻吟的欢唱。桥身随人流而晃动,习习的山风,吹拂着满脸欢笑的人们,荡漾着愉悦的激情,放松而豪迈地前行。

过了铁索桥,便进入到了著名的方洞 栈道,这栈道又称“银崖天廊”,它是沿着天然岩石开凿而成的。栈道中,依次有许多小景点,关刀洞,金钟罩,倒侧孔雀,人面像身,梅花洞,聚仙阁,珠珠瀑等景观,每到一处,都让人惊奇称道。

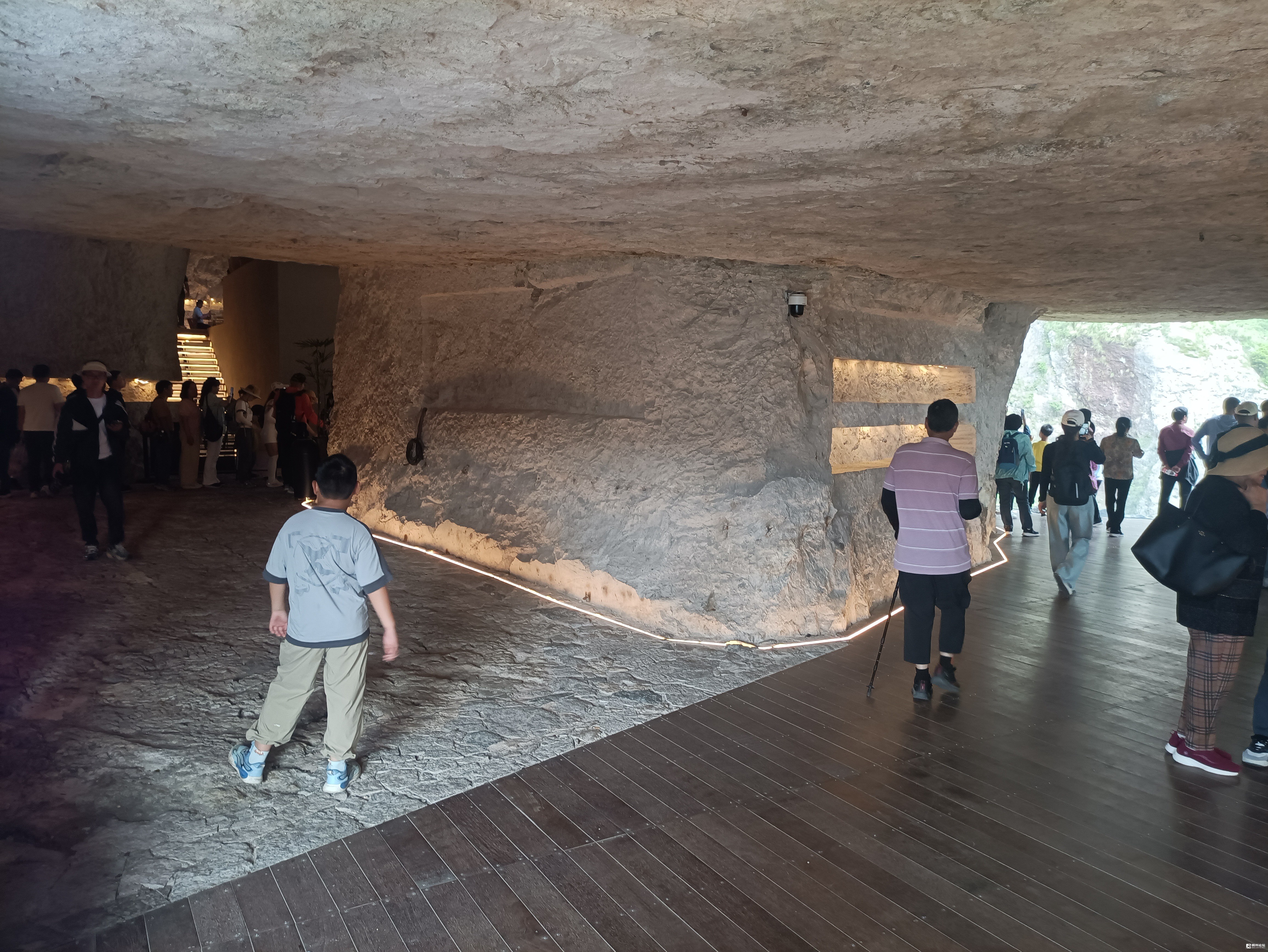

走进四四方方,宽阔宏达的人工开凿岩洞,比人们传言中的岩洞要大数十倍,内置餐厅,小店,书室,休息长廊,景观拍摄平台等。我误以为此处便是方洞,谁知景区工作人员哈笑说,此处是方洞中的新方洞,旧方洞在前方。

出新方洞西行,来到一处天然大溶洞前,忽然看见有几只燕子,从大岩洞顶部的几个小碗口大小的黑小洞中飞出,亲呢地呜叫了几声,向山谷外广阔天空飞去,谁知细望,近百只小燕子在栈道外对空自由自在地穿梭飞翔,捕捉着空中的食物,不时地飞进飞出,忙碌地哺育着幼崽。它们的存在,让这古老的山洞充满了生命的活力。。

清脆的燕子呢昵的呜叫声在山谷上空回荡,我疑惑燕子与雁子同音,雁荡山是否出此由来。

可现实显得幼稚,一位举着蓝色导游旗的女青年,正引导着游客讲解:“传说,在唐朝的时候,灵岩山山顶有一口较大的湖泊,芦苇茂密,南飞的秋雁,常栖宿于此地的湖荡之中,故人就把这座大山取名为雁荡山。”。

我们向前走着, 终于看见了那座藏在峭壁凹陷处的老方洞。

青石制作的门框两旁,写着一副黄字体的门联,“高山仰止疑无路,山径通幽别有天”。带着方洞大名的好奇,我跨进了门槛,洞内原是一座古庙,褪色的经幡紧贴着木屋,几尊菩萨慈祥而端庄地坐着,在斑驳的石洞墙体上投下阵旧的身影。

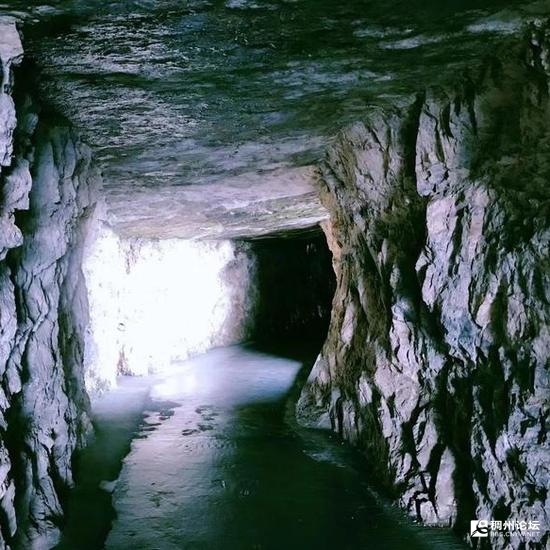

通往里洞的山岩溶洞,凿出的台阶,不知被多少虔诚的善男信女的鞋底磨得光滑发亮。檀香混着潮湿的石壁气息扑面而来。殿内光线昏沉,唯有几盏长明灯在神龛前亮着泛黄的烛光。菩萨垂眸注视着供桌上摆放的水果与黄纸香独。角落里的蒲团磨损得有些阵旧,却还留着跪坐过的凹陷痕迹。

这个被蜡烛烟薰黑的方洞,也有一段传说,相传很久以前,方洞曾是一个妖怪的巢穴,这个妖怪经常出来祸害附近的男女百姓,人们苦不堪言。有一天,一位高僧路过此地,得知了妖怪的恶行,便决定为民除害。高僧在方洞前设坛作法,与妖怪展开了一场激烈的争斗。经过几天几夜的激战,高僧终于将妖怪制服。为了防止妖怪再次作恶,高僧将自己的法力注入到方洞的岩石中,并筑小庙镇邪,从此,方洞便有了神奇的力量,能够庇佑一方百姓。而那些燕子,据说是高僧的弟子们所化,它们每当春暖花开,便归来守护着方洞,也守护着这片土地。

“施主远道而来,是否寻这山中秘境?” 一名清瘦身材的老僧,凝视着我思绪的脸神,突然双手合一,开口问道。

我心里一怔,继而嫣然一笑,双手合掌,向他深深地鞠了一躬:“我从义乌来,路过雁荡山,仰望这片灵气仙境,谢过老师父。”

老僧合掌还礼,我再度鞠躬施礼退出方洞。

灵岩山,方洞山,是雁荡山的中心地带,东有锦绣的灵峰,西有绝美的大龙湫,中有秀丽的灵岩胜境,而方洞,也颇有特色,悬崖栈道与悬空铁索桥构成的惊险景观,六七华里长,百多米高的赤色悬崖峭壁,令游客们叹为观止。而人工开凿的岩石栈道与新凿方洞,却又为“东南第一山”,增添了一道靓丽的风景。