文学评论丨秦淮河上的三重镜鉴:论邹鲁与朱自清、俞平伯同题散文《桨声灯影里的秦淮河》的艺术流变

提要:本文使用文本分析法和对比研究,探讨朱自清与俞平伯散文的意象系统、语言风格和美学建构差异;通过文化批评理论,分析邹鲁散文中技术意象、语言策略和文化批判的现代性特征;采用表格对比形式,从感官描写、情感基调等维度系统比较三篇散文的艺术差异;结合社会历史批评方法,揭示语言风格变迁背后的技术革命、消费主义等时代动因。

1 古典美学的双重变奏:朱自清与俞平伯的散文艺术

1923年夏夜,朱自清与俞平伯共乘一艘“七板子”木船,在秦淮河的柔波里,开启了现代散文史上的经典之旅。两人以同名写下的《桨声灯影里的秦淮河》,如同双面绣般展现了古典美学的两种面向。在五四新文化运动背景下,这两篇作品成为白话散文的典范,既承袭了传统文学的基因,又开创了现代抒情散文的新路径。

1.1 诗性语言的意象系统

朱自清的散文犹如一幅工笔重彩的画卷,他笔下的秦淮河,充满了通感交织的感官体验。“汩—汩”的桨声不仅是听觉的描摹,更是“引人入他的美梦去”的心灵触媒;灯光是“黄而有晕的”,月色是“清辉”,河水则呈现出“碧阴阴的”视觉与触觉交融的质感。这些复合感官描写,将读者全方位包裹进那个“灯月交融”的迷离之夜。朱自清特别擅长在具象中升华抽象,如他形容秦淮河的船:“雅丽过于他处,而又有奇异的吸引力,实在是许多历史的影象使然了。”这一笔触将物质存在与历史记忆巧妙缝合,赋予实物深厚的文化象征意味。

相较之下,俞平伯的散文则展现出文人笔记体的智性色彩与禅意哲思。他笔下的景物常被赋予灵性:“灯光所以映她的秾姿,月华所以洗她的秀骨”。这种拟人手法不仅美化景物,更构建了物我交融的哲学境界。俞平伯对朦胧美学的追求达到了极致:“灯与月竟能并存着,交融着,使月成了缠绵的月,灯射着渺渺的灵辉”。他创造的那个“薄薄的夜”的意象,一个“薄”字既写夜色之轻浅,更写心境之空灵,在平淡中见奇崛,体现了语言的精炼与张力。

1.2 美学建构的异质同构

虽然都以秦淮夜景为载体,两位作家的审美建构却呈现出鲜明差异:

朱自清的结构艺术:以“桨声灯影”为行文线索,由利涉桥到大中桥外,自夕阳西下到素月依人,形成清晰的时空顺序。文章前半部分描绘“华灯映水”、“灯月交辉”的光景,抒发追求宁静适意的生活情趣;而当妓船出现,情感骤变为“幻灭的情思”,此时“森森的水影,如黑暗张着巨口”,“傍岸船上一星两星的灯光,也枯燥无力”,体现情景相生的艺术特色。

俞平伯的哲思气质:在同样泛舟场景中,他倾心于“心和境的交萦互染”:“又早是夕阳西下,河上妆成一抹胭脂的薄媚...寂寂的河水,随双桨打它,终是没言语。”其名句“我们感到的只是薄薄的夜”后,更引发形而上的玄思:“我们没法使人信它是有,我们不信它是没有。勉强哲学地说,这或近于佛家的所谓‘空’”。这种虚空之境的营造,使他的散文超越了一般写景抒情,进入哲思领域。

诗性智慧的双重变奏:朱自清在散文中追求“一切均皆适度的生活情趣”,其文字如秦淮河水般“厚而不腻”;而俞平伯则如他所描写的月光,“冉冉地行来,冷冷地照着秦淮”,在冷静中蕴含哲思。这种差异正如俞平伯对两人风格的概括:朱文如“远处高楼上渺茫的歌声”,而己作则似“朦胧之中似乎胎孕着一个如花的笑”。

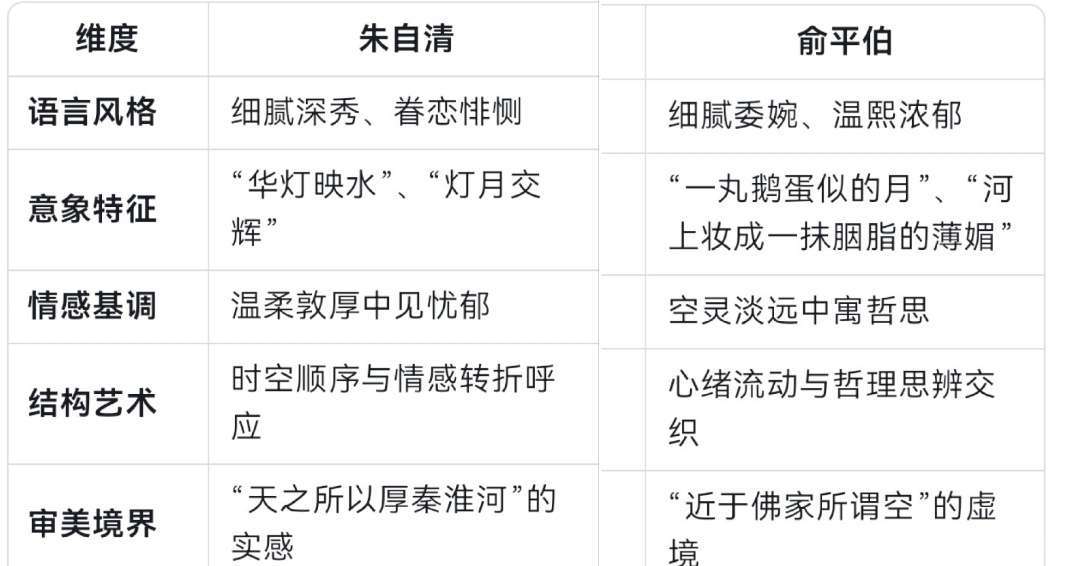

表一:朱自清与俞平伯散文特色比较

2 现代性的裂隙:邹鲁散文的批判性书写

朱俞同题散文百年之后的今天,作家邹鲁重游秦淮河,以同名散文回应朱俞经典。

面对一个被LED灯光、电动游船和网红经济重塑的秦淮,邹鲁的书写充满了文化创伤的修辞表征。他的文本如同一把锋利的手术刀,剖开了现代性包装下的文化断层,在光电交错的河面上,投下一道沉重的历史阴影。

2.1 技术暴力的物质书写

邹鲁散文最震撼之处在于他对技术意象的批判性运用。

朱自清笔下“黄而有晕的灯光”,在邹鲁文中被解构为“LED灯带将河水染成‘霓虹色的绸缎’”,激光秀在水面刻写商业标语,连《桃花扇》的水袖都沾满电子荧光。这种冷光不仅消解了月色的朦胧诗意,更将秦淮河变成“浸泡在光电浴缸里的水族标本”。这种光电异化的描写,揭示了现代技术对传统审美空间的暴力重构。

在交通工具的书写上,邹鲁刻意对比了两种航行体验:

传统木舟的诗意:朱俞时代的“七板子”木船承载着“蔷薇色历史”,船娘摇橹的“汩—汩”水声是“带着木纹体温的诗行”;

现代铁船的暴力:“泊淮号”电动铁船的螺旋桨“每分钟搅动三千二百次,将水波切割成标准化的菱形”,发动机的轰鸣“惊飞檐角最后一只雨燕”——那是“旧时王谢堂前燕”的文学意象在现实中的彻底退场。

这种对比不仅是交通工具的更迭,更是两种文明节奏的冲突:“摇橹人手腕轻转,櫓板吃水的深浅,都是诗行”的传统技艺,被“标准化菱形”的工业逻辑彻底取代。

2.2 符号化消费的文化批判

邹鲁敏锐地捕捉到秦淮河已被消费主义彻底殖民化的现象。桃叶渡的浪漫传说,被AI女声“拆解成标准普通话”,广播播放王献之的《桃叶歌》时“突然卡顿了0.1秒,像是被千年往事,噎住了喉咙”。这种技术故障的细节,成为传统文化在当代传播中失语的绝妙隐喻。

更尖锐的批判,指向文化符号的商品化:

仪式异化:放河灯这一承载祈愿与诗意的古老仪式,被异化为“扫码点亮电子荷花灯,拼凑‘平安喜乐’字符矩阵”的数字表演;

历史解构:《儒林外史》中杜慎卿寻访的“佳丽”变成二维码海洋,“临窗低徊”的歌女,被替换成永远保持45度微笑的旗袍玩偶;

味觉寓言:朱自清笔下现切现烹的烫干丝,沦为“一次性塑料餐盒中结着块状冷芡”的工业速成品;桂花糖芋苗的炭火柔肠,被高压锅焖成的冻干颗粒取代。

最富戏剧性的场景是“穿汉服少女举着烤肠直播时,油星溅在裙裾上”的画面——传统服饰与即时消费的碰撞,象征着传统文化在消费时代的尴尬处境。当“微信收款到账”的电子音覆盖了船家软糯的吴语吆喝,我们听到的是“文化传承链条的断裂声”。

2.3 抵抗的诗学:废墟中的微光

面对现代性带来的文化废墟,邹鲁并未沉溺于怀旧,而是以敏锐眼光捕捉那些抵抗同质化的文化飞地:

在乌衣巷口,一位老人守着蜂窝煤炉煨莲子羹,“铜勺搅开浮沫时,蒸汽里飘来一丝若有若无的陈皮香”,这是“文火慢炖的柔肠”对抗“标准化汤包”的侵袭;

老字号灯笼铺橱窗里,“竹骨绢面”的仿古莲花灯静静悬挂,“灯芯上结着细小的灯花,像朵永远不会盛开的夜昙”,固执地守着“黄而有晕的光”;

最震撼的是河心漂来一盏“孤零零的纸灯”,烛火在风中明灭,穿越光电暴雨的封锁,“朝着乌衣巷口那片真正的黑暗游去”,被作者喻为“末代文脉最后的胎动”。

这些微弱却坚韧的存在,构成了邹鲁散文中的希望诗学。当全息影像投射出朱俞二人在虚拟河面荡舟的幻象,那盏真实的纸灯反而显露出震撼人心的力量——它昭示着:“文化的生命力不在于炫目的光彩,而在于保持对暗淡微光的珍视”。

3 .艺术维度的系统性嬗变:三种文本的互文性对话

将三篇《桨声灯影里的秦淮河》置于互文性视野中考察,可清晰辨识出一条从诗性抒写到批判叙事的艺术嬗变轨迹。这种变迁不仅体现在语言表层,更深入到美学观念与文化立场的核心。

3.1 语言风格的代际转换

朱俞的古典性语言,植根于五四文人的知识结构,呈现出文白交融的特质:

朱自清善用“复沓句式”营造韵律美,如“那电灯倒映在混沌的河水里,蜿蜒曲折,闪闪不息,正如跳舞着的仙女的臂膊”;

俞平伯则偏好文言词汇入文,“伊轧”、“氤氲”、“澹冶”等词的使用使其文风凝练隽永。

邹鲁的当代华语则充满21世纪的物质符号:

直白引入“LED屏”、“电动船螺旋桨”、“塑料凤冠”、“冻干虾米”等工业意象;

采用“打卡地标”、“网红”、“流量”等消费时代语汇,形成强烈的当下性。

这种语言转换反映的不仅是时代变迁,更是审美感知方式的革命:当朱俞以“羊角灯里烛火轻颤”书写光影的诗意时,邹鲁笔下却是“LED灯阵切换成大红色,河面腾起刺目光雾”的技术暴力。

3.2 情感结构的时代变奏

三篇散文的情感基调,呈现出从和谐到撕裂的演变:

朱自清经历从“恬静愉悦”到“道德焦虑”的转变。初时陶醉于“灯月交辉”的景致,当妓船出现,陷入既同情歌妓遭遇又受“道德律”约束的困境,终以“心里充满了幻灭的情思”作结

俞平伯保持相对超然的哲思姿态,将现实感受升华为“空”的禅意,其情感如“薄薄的夜”般朦胧空灵

邹鲁则贯穿始终“疏离感”与“文化悲怆”。直言“题不符实”,文中痛陈“秦淮河成为浸泡在光电浴缸里的水族标本”,结尾以孤灯意象表达“在流光溢彩中打捞碎光”的悲壮。

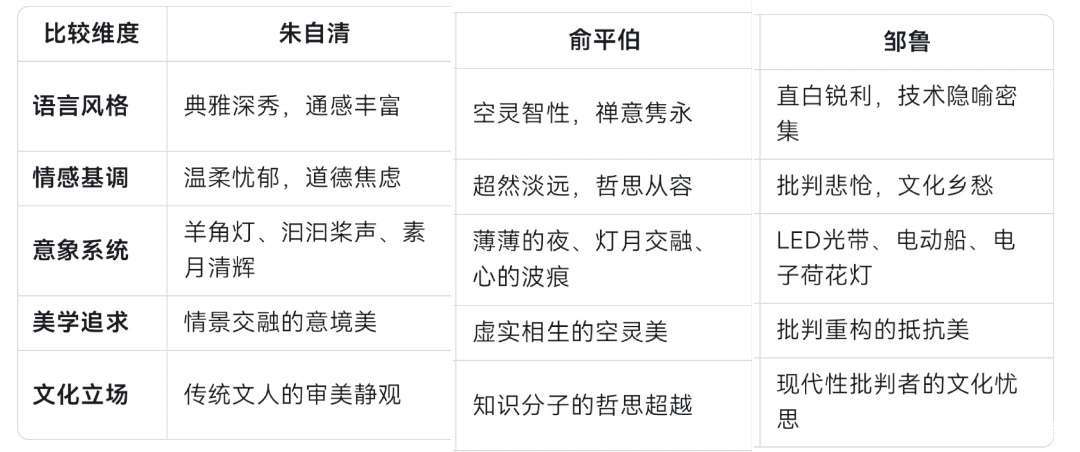

表二:三篇同题散文艺术特色多维比较

3.3 时空观念的质性转变

三篇散文对时空的处理方式,深刻反映了现代性经验对传统感知的改造:

朱俞的古典时空:朱自清以游踪为线索,“由利涉桥到大中桥外,自夕阳西下到素月依人”,形成循环闭合的时间结构。俞平伯则打破线性时间,在“薄薄的夜”中创造心理时间的绵延;

邹鲁的碎片时空:呈现为“激光秀切割夜空”、“LED屏瀑流不息”的碎片化体验。当游客“扫码付费后,低头盯着手机屏幕,指尖轻点间,五十盏电子荷花灯在水面拼出‘平安喜乐’矩阵”,传统的历时性诗意被压缩为“数据洪流中的瞬时打卡”。

这种时空感知的巨变,在邹鲁散文中获得一个精妙象征:“文德桥的轮廓灯将夜空切割成碎玻璃,月光成了营养不良的薄霜”。光电技术不仅改变了夜晚的物理亮度,更重构了人类对时间深度的感知能力。

4 语言流变的文化密码:从诗性到技术理性的世纪跨越

三篇《桨声灯影里的秦淮河》的语言嬗变,绝非孤立的文学现象,而是百年中国文化转型的微型图谱。

从朱俞到邹鲁,语言风格的巨变背后,是传统社会向现代性全面转型的深刻阵痛。

4.1 历史语境的结构性转换

朱俞时代(1920年代)处于传统与现代的碰撞初期。五四知识分子虽倡导白话文,但精神世界仍深植于古典文化传统。他们的语言创新是“旧瓶装新酒”的尝试——用现代白话为载体,保存古典诗文的意境与韵律。如俞平伯在散文中既用白话叙事,又保留“犹未下弦,一丸鹅蛋似的月”这类古典意象。这种语言的双重性,正是文化过渡期的特有现象:知识分子的审美情感与传统紧密相连,而表达工具却已转向现代。

邹鲁时代(21世纪20年代)则面临全然不同的历史情境:

技术革命的数字技术,彻底重塑了人类感知世界的方式。当LED强光“将河面照得如同白昼”,当全息投影再现历史场景,传统“灯月交融”的美学基础已不复存在;

消费主义的文化被大规模商品化,秦淮河成为“网红打卡地”,传统小吃变成“流水线终端速成品”;

历史断裂的城市化与旅游开发导致文脉断层,朱自清躲避歌妓的“七板子”船“搁浅在博物馆成为干燥史册”,俞平伯的思绪“被流水线生产的塑料纪念品取代”。

4.2 散文功能的范式转型

随着历史语境的巨变,散文的核心功能也发生了根本转向:

朱俞的审美启蒙时代的散文是建构现代白话美学的实践,旨在探索“白话能否作美文”的命题。朱自清以“华灯映水”证明白话的抒情能力;俞平伯用“灯月并存”展示白话的哲思可能;

邹鲁的文化批判散文,成为解剖现代性病症的手术刀。其文本中充斥着“塑料空壳”、“电子牢笼”、“文化伤痕”等批判性隐喻,直指传统在技术时代的生存危机。

其功能转变的深层意义是:朱俞的散文是“为艺术”的审美创造,追求的是“使读者能品出‘天之所以厚秦淮河’的新异滋味”;而邹鲁的写作则是“为文化”的抵抗行动,在“永不熄灭的LED嘉年华”中守护“黄而有晕的光”。这种转变标志着散文从审美领域向公共领域的跨越。

4.3 传承路径的创造性探索

面对传统与现代的断裂,邹鲁的文本提供了超越怀旧主义的传承方案:

抵抗同质化:珍视那些“蜂窝煤炉煨莲子羹”的孤独存在,在标准化浪潮中守护文化多样性;

重构诗意:在“光电浴缸”里打捞“六朝烟水气”的精神碎片,如那盏穿越光电暴雨的纸灯,证明“传统的存续不必依赖原教旨主义的复刻”;

创造性转化:将朱俞文本转化为“丈量现实的标尺”,通过互文性书写(如“羊角灯的病色月光”对应“光晕漾开的晚霞”)激活传统在当下的阐释力。

这种探索呼应了俞平伯“空”的哲学——在虚实交融的秦淮河上,“连幻灭本身都成了可供消费的怀旧景观”时,真正的传承在于“保持对暗淡微光的珍视”。

5 结语:秦淮河上的三重镜鉴

从朱自清、俞平伯到邹鲁,三篇同名散文《桨声灯影里的秦淮河》构成了一部微型中国现当代散文发展史。它们如同一组三重镜鉴,映照出文学语言在历史激流中的嬗变轨迹,也折射出中国文化现代转型的艰辛历程。

朱自清的文本是温柔敦厚的审美之镜:在“汩汩桨声”与“黄而有晕的灯光”中,映照出五四知识分子对古典美学的创造性转化;

俞平伯的篇章是空灵智性的哲思之镜:以“薄薄的夜”与“灯月交融”的意象,折射出传统文人在现代性门槛上的精神超越;

邹鲁的散文则是锐利沉痛的批判之镜:透过“LED强光”与“电子荷花灯”的冰冷光芒,映现出消费主义与技术理性双重挤压下的文化困境。

这三重镜鉴共同昭示:散文的命运与文化的命运始终紧密相连。

当邹鲁站在文德桥上,看“LED灯网编织着永不落幕的嘉年华”,他打捞起的不仅是朱俞笔下的桨声灯影,更是对“诗意栖居”可能性的执着追问。那盏漂向乌衣巷黑暗的纸灯,那缕从蜂窝煤炉升起的陈皮香,那些“固执地守着黄而有晕的光”的微末存在,都在诉说同一个真理:文化的真谛不在于炫目的光彩,而在于守护那些“即将熄灭”却永不妥协的微光。

在秦淮河流淌的千年岁月里,这三篇散文不过是瞬间的涟漪。但正是这些文字涟漪,标记着中华民族在现代化浪潮中,对精神原乡的艰难找寻。

当电动船的浪花抹平了“标准化菱形波纹”,当扫码声覆盖了吴侬软语,邹鲁的文本如河心的孤灯,以微弱却固执的光芒提示我们:真正的传承,是“以今日之躯,在时代喧嚣的河床深处,寻回那能穿透时空的沉静目光与温热心灵”。这或许这正是三篇《桨声灯影里的秦淮河》穿越百年对话,留给我们的最珍贵启示。

参考文献

1. 骆沪生:《桨声湮没处,灯火映长河——读邹鲁散文〈桨声灯影里的秦淮河〉》. 稠州论坛, 2025

2. 佚名:《桨声灯影里的秦淮河》朱俞版与邹鲁版的艺术特色对比. 稠州论坛, 2025.

3. 许建平:《历史记忆与现代景观:试析邹鲁先生散文〈桨声灯影里的秦淮河〉的立意》. 《今日头条•世界义乌》, 2025.

4. 佚名:《散文〈桨声灯影里的秦淮河〉朱俞版与邹鲁版的主题思想/对比研究》. 《今日头条•世界义乌》, 2025.

5. 朱自清. 《桨声灯影里的秦淮河》. 收录于《踪迹》,上海亚东图书馆,1924.

6. 《同名散文〈桨声灯影里的秦淮河〉艺术风格比较》. 中国文艺家,2017(11).

7. 教育部自考教材. 《第七单元 泛读散文》. 现代文学作品内容,2016.

作者丨许繁腾