打开社会这幅全景图,从资本巨头的版图扩张到网红主播的无底线炒作——寻亲造假赚眼泪、公益摆拍博流量、文艺包装炒人设,本质都是资源的疯狂争夺;从职场晋升的"关系硬过能力"到街角商贩的"抢位胜过守规",一条无形的主线贯穿始终:对资源的最大化占有,正在成为默认的行为逻辑。这种逻辑像一张细密的网,缠住了每个领域,裹住了每个群体,悄悄重塑着我们的生存生态。

当"资源占有优先"成为主导逻辑,弱肉强食、赢家通吃的状态便会蔓延——这其实是过度吸收了西方社会的丛林法则,它把社会变成只看存量争夺的竞技场:不顾命运共同体里他人的生存权利,不重增量创造的长远价值。这与我们文化中"不患寡而患不均"的朴素追求,与共产主义"各尽所能,按需分配"的理想,显然背道而驰。

中国传统文化里,既讲"天行健,君子以自强不息"的奋斗精神,也讲"大道之行也,天下为公"的共享理念;既认可个人价值的实现,也强调"独乐乐不如众乐乐"的共同体意识。而共产主义追求的,更是消除剥削、实现社会公平与共同富裕,核心是让资源服务于人的全面发展,而非少数人对多数人的支配。

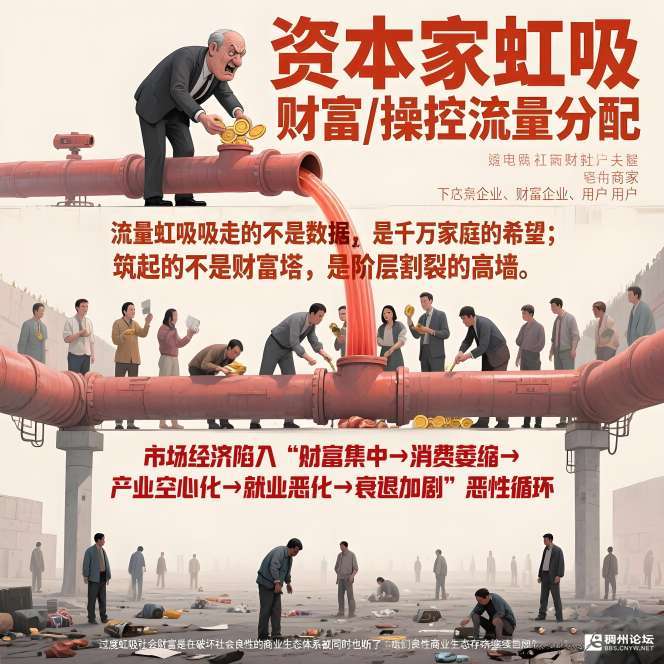

现在的问题在于,市场经济释放了人性中的竞争天性,局部效率提升带来的繁华场景,让"占有资源"的逻辑被过度放大。可本该平衡它的公平机制、价值导向却没能及时跟上。少数获益者的奢华生活,成了社会主流的梦想模板。人们却很少深思:社会资源总量有限,而人性贪婪没有底线,当赢家通吃、阶层固化成为常态,那道鸿沟终将让多数人难以逾越。等醒悟过来时,伴随的可能是暴利催生的冲突与撕裂。

所以破局的关键,或许正在于找回我们文化中"平衡"的智慧——既不否定合理的个人追求,更要守住"不让少数人垄断资源、不让多数人失去希望"的底线,这才是更符合我们自身传统和理想的路径。

这种平衡,需要我们先看清资源逻辑是如何无孔不入地渗透进社会肌理的——

一、资源逻辑的无孔不入:从显性争夺到隐性渗透 - 商业领域:资本对市场的吞噬——用低价挤垮对手,用垄断收割利润,用数据筑起壁垒,最终形成"赢者通吃"的闭环。

- 网红与流量领域:"流量至上"的疯狂。网红为博眼球制造虚假冲突,电商靠低价倾销挤压小商家生存空间,头部机构则用"数据造假""流量垄断"筑起护城河,让后来者难有立足之地。

- 公益领域:异化成"名利兑换"的工具。有人借着"慈善"名头炒作作秀,把受助者当道具;有人靠公益炒作涨粉带货,将善意变成生意,让本该纯粹的善意沾染上算计的味道。

- 公共领域:化身"规则漏洞的博弈"。有人靠关系抢占优质教育资源,有人用技巧套取政策红利,甚至连本该普惠的公益,都可能变成"名利兑换"的工具。

- 个体层面:普通人也难逃裹挟。有人为了稳定工作托关系、找门路,有人为了孩子入学名额彻夜排队,有人在社交场合刻意经营人脉——本质上都是在有限的资源池里争夺更有利的位置。资源的多少,越来越决定着生存的质量。

二、失衡的根源:规则给了"贪婪"太多空间 问题的关键,不在于"人是否该追求资源"——合理的资源占有是生存的基础,也是奋斗的动力。真正的病灶在于,规则体系给"过度占有"和"非正当占有"留了太多缝隙。

当"抢占先机"比"遵守规则"更有利可图,当"资本体量"比"创造价值"更有话语权,当"流量热度"比"实际贡献"更受追捧,整个社会就会陷入"比谁更能抢"的漩涡。就像一场没有护栏的赛跑,有人开始抢道、绊人、搭顺风车,而那些埋头奔跑的人,反而可能落在后面。

更隐蔽的危害在于,这种逻辑会形成代际传递。出身优渥者,能借助父辈的资源轻松获得更好的教育、更宽的人脉、更多的试错机会;而起点较低者,即便付出双倍努力,也可能难以跨越无形的门槛。久而久之,"出身决定命运"的丛林法则,就会悄悄取代"奋斗改变人生"的公平信仰。

三、破局的核心:给资源逻辑装个"安全阀" 任何健康的社会,都需要两种力量的平衡:既要给"合理占有"留空间,鼓励人们通过劳动和创造获得回报;更要给"过度贪婪"设边界,防止资源垄断挤压多数人的生存空间。这就像给高速行驶的汽车装刹车,不是为了阻止前进,而是为了防止失控。

这种边界可以是制度层面的:用反垄断法打破资本壁垒,用公共服务均等化缩小起点差距,用监督机制堵住规则漏洞;也可以是价值层面的:让"创造价值"比"占有资源"更受尊重,让"互助共赢"比"你争我夺"更成风尚。

说到底,社会的进步不该是"少数人登峰造极,多数人原地踏步",而该是"水涨船高"的整体提升。当资源不再成为困住多数人的枷锁,当努力不再被出身和垄断碾压,当每个生命都能公平地站在起跑线上,我们才能说,这个社会的逻辑,真正服务于"人"的生存与发展。

这无关某个行业的整改,也无关某类人的批判,而是关乎我们对"好社会"的定义:它不该是资源争夺的角斗场,而该是每个生命都能舒展生长的土壤。