溪畔烛痕

文/方晨阳

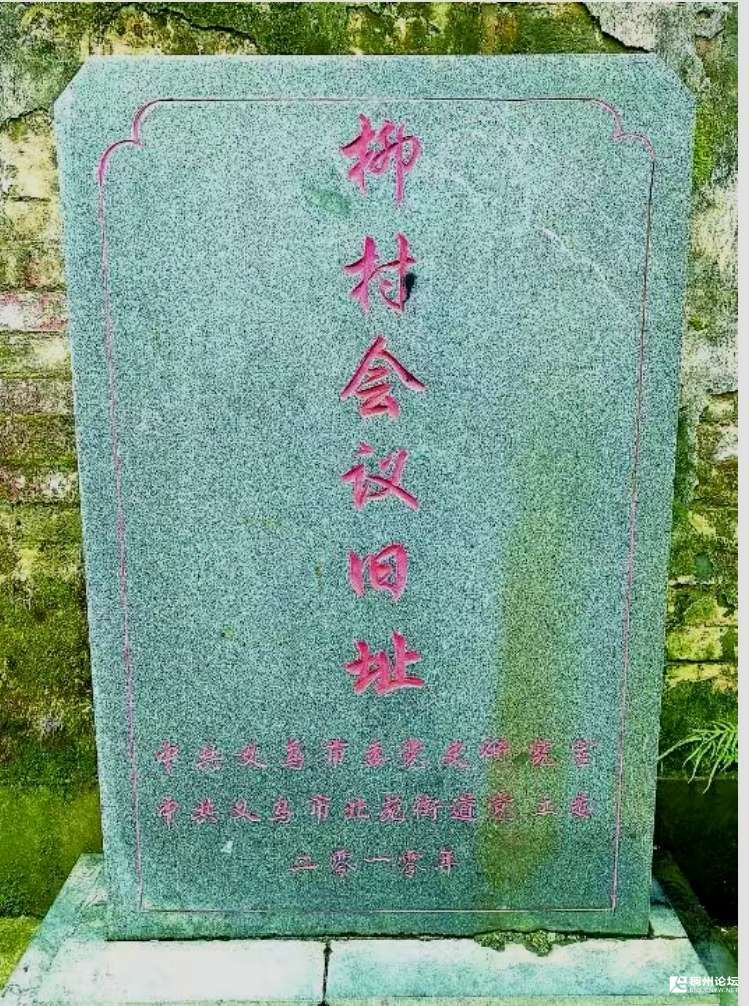

柳溪的水依旧不倦地淌着,垂柳的枝条依然拂过水面,在风里画出道道温柔的弧线。八十年光阴如水流逝,柳村却把一段滚烫的岁月,深深烙印在青砖与溪石之间,成为一束永不熄灭的精神烛火。

步入杨文清故居那方小小的院落,青砖墙上一道深暗的烛痕猝然撞入眼帘。讲解员低缓的讲述里,我仿佛被猛地拽回一九四二年的五月之夜。义乌城头炮声沉沉,如野兽低吼,而这座深藏柳树浓荫下的农舍,却倔强地点亮了一盏孤灯。陈雨笠、江征帆、梅凯……这些肩负着浙中命运的名字,此刻正围着一张简陋的八仙桌,身影被昏黄的烛光投在斑驳的土墙上,晃动如磐石般沉重的信念。

“省委联络中断,鬼子转眼就到义乌城下,等不来指令了,靠我们自己守家护土!”陈雨笠低沉的声音划破了令人窒息的沉寂。窗外是风声鹤唳、草木皆兵的故土,屋内是粗重的呼吸与心弦绷紧的无声。失去上级指引的党组织,如同黑夜大海上的一叶孤舟。烛焰不安地跳跃着,映亮他们额角的汗珠与眼中灼人的光亮——那是对家园刻骨的爱,是千斤重担压肩时挺直的脊梁。

灯花剪了又剪,蜡泪流了又流,时间在焦灼的讨论中流逝。当熹微的晨光即将刺破黑暗前,三项决定如同三颗火种,艰难又坚定地迸出:在义西金东竖起抗日武装大旗,开辟游击堡垒,在沦陷的腹地埋下不灭的星火。这些决议没有落在纸上,而是用滚烫的意志,直接刻进了每个人的血脉。江征帆握紧拳头,骨节泛白,低沉的誓言在烛光里凝聚成铁;梅凯的手指划过地图上山川的皱褶,指尖因激越而微微震颤——那不是恐惧的战栗,而是力量即将破土而出的征兆。

会议甫一结束,火种便迅速燎原。陈雨笠等人如盐粒般悄然融化于义西的崇山峻岭,走进低矮的农舍,坐在老乡的灶火边,用滚烫的乡音唤醒沉默的土地,将散落的土枪土炮与一颗颗赤诚的心紧紧凝聚。金东义西抗日自卫大队的旗帜在烽烟里竖起,最终淬炼成令敌寇胆寒的“八大队”这把锋利之剑。

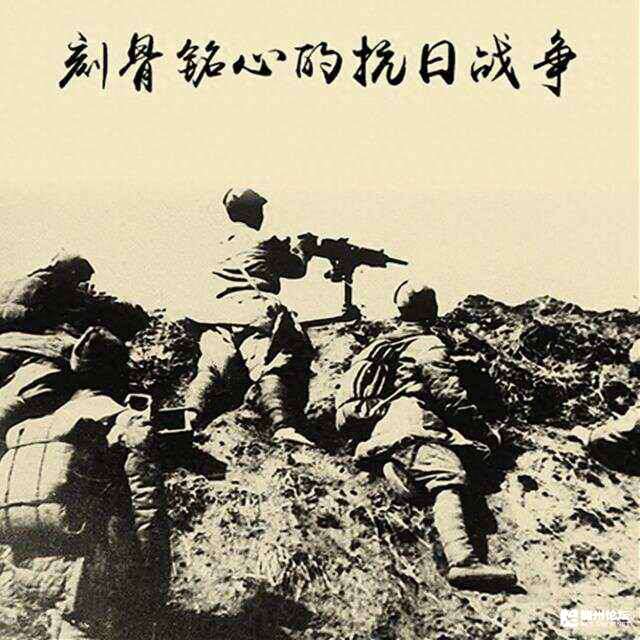

十月萧皇塘的山岭,枪声如惊雷炸响。八大队首战告捷,伏击日军运输队,击毙敌寇八名,缴获枪支十余!胜利的捷报如同久旱后的甘霖,瞬间激荡了整个浙中大地。那些蜷缩在恐惧中的人们,第一次挺直了佝偻的腰背;无数彷徨的热血青年,循着枪声的方向奔涌而来。柳村会议那豆烛火,终于燃成了烧塌黑暗的熊熊烈焰。

今日的柳村,早已换了人间模样。村舍俨然,道路宽阔,阡陌间是现代化农业机械沉稳的轰鸣。然而,当你走进村史馆,指尖拂过那些照片上坚毅的面容,触碰展柜里锈迹斑驳却依然沉重的土枪;当你立在杨文清故居,指尖感受青砖墙上那道深烙的烛痕的温度;当你倾听村中耄耋老者用颤抖的声音,讲述父辈如何在暗夜里传递消息……一种无形却磅礴的力量便穿越时空,轰然撞击心灵。

在柳村小学敞亮的教室里,孩子们清亮的读书声琅琅入耳,这声音迥异于当年会议桌上低沉而焦灼的讨论,却奇妙地完成了历史的接力。操场中央,鲜艳的五星红旗在蓝天下猎猎招展,那一片炽烈的红,与当年“八大队”战旗上浸染的血色,在时空的两端遥相辉映。孩子们或许还不能完全体味“以人民为根,以土地为盾”那沉甸甸的全部内涵,但他们知道,这片生养自己的土地下,深埋着英雄的骨与火热的魂。

夕阳熔金,我沿着柳溪缓行。柳枝轻拂水面,几位老人于亭中对弈,年轻的母亲推着婴儿车悠然走过。这一幅岁月静好的画卷,不正是当年那围坐烛光下的人们,以生命为赌注、以热血为颜料,最终奋力绘就的愿景么?他们以血肉之躯守护的这方水土,如今正沐浴着新时代的荣光,焕发着生机勃勃的活力。

柳村的红色记忆,早已不是尘封的档案,而是鲜活地流淌在村民的日常血脉里。村委会的宣传栏上,农产品的供销信息紧挨着图文并茂的抗战故事;农家乐的菜单扉页,印着铿锵有力的革命歌谣;村文化礼堂里,现代歌舞的旋律与激昂的抗战歌曲交替响起,余音绕梁。红色文化,不再是玻璃展柜里仅供瞻仰的标本,它已化作这片土地跳动的脉搏,成为村民举手投足间自然流露的精神基因。

离别之际,我再次驻足回望杨文清故居。夕阳的金辉慷慨地泼洒在青砖墙上,那道深暗的烛痕在光影交错间,显得格外凝重而清晰。八十载春秋流转,足以让多少往事随风而逝,唯有这烛火淬炼出的精神,如同柳村溪畔岁岁新绿的垂柳,根,深扎大地;枝,永远向着光明坚韧伸展。

溪水长流,烛火不灭。昔年那间陋室中的一点孤光,早已化作今日柳村千家万户窗棂里透出的温暖灯火;当年那刻骨铭心的誓言,也早已汇入新时代奋进征程上嘹亮的号角。我们铭记柳村,铭记那段烽火岁月,并非沉湎于过往的悲壮,而是为了汲取那烛光里永不冷却的热力——那是对家园深入骨髓的热爱,是对信仰至死不渝的坚守,是对民族复兴使命义无反顾的担当。这,正是柳村溪水潺潺不息所诉说的真谛,是烛痕深处永不磨灭的民族脊梁。

13957940322